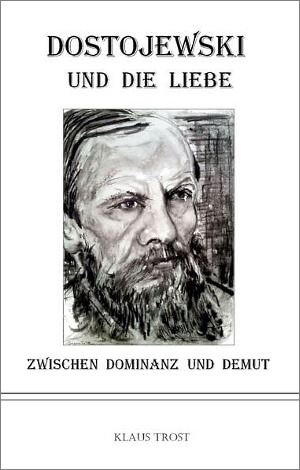

„Zwischen Dominanz und Demut“ hat Autor Trost seiner Biografie Dostojewski und die Liebe als Untertitel mitgegeben. Professor Andreas Guski von der Slavischen Philologie an der Universität Basel kommentiert: „Klaus Trost behandelt in seiner Studie über Dostojewskij und die Frauen einen Themenkomplex, um den Dostojewskij-Biografen sonst eher einen so diskreten wie ehrfürchtigen Bogen schlagen.“

Ehrfurcht ist wohl auch der richtige Begriff, wenn ich mein eigenes Verhältnis zu Fjodor Dostojewski beschreiben sollte.

Immerhin ist dieser Dostojewski einer der ganz großen russischen Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts; so wie seine Zeitgenossen Gontscharow, Tolstoi und Turgenew. Einer aus der Zeit der Zaren, dessen Werk zwar auch nach der Oktoberrevolution kontrovers diskutiert wurde, obwohl sein künstlerischer Wert unumstritten blieb. Immerhin gilt Dostojewski als einer der Neubegründer der europäischen Romanliteratur. Heute in drei Wochen, am 11. November 2021, würde Fjodor Michailowitsch Dostojewski 200 Jahre alt werden, und am 9. Februar vor 140 Jahren verstarb der Schriftsteller. Wir begehen also 2021 so etwas wie ein besonders rundes Dostojewskijahr, Klaus Trosts Biografie erscheint deshalb gerade zur rechten Zeit. Sie lässt uns einen Blick auf das sehr private Leben eines längst zum Denkmal erstarrten Literaten werfen.

Nun gehöre ich gewiss nicht zu den Koryphäen der Deutung des modernen Romans oder der klassischen Romanciers. Zumindest zwei der sechs Hauptwerke Dostojewskis aber habe ich – übrigens mit Begeisterung! – gelesen: Die Brüder Karamasov und Schuld und Sühne. Im vorliegenden Text werde ich die biografische Studie von Klaus Trost schlicht und einfach mit meinem literarischen Alltagsverstand sowie ein bisschen historischem Wissen einzuordnen und zu besprechen versuchen. Wer sich grundsätzlich für Fjodor Dostojewski interessiert, kann sich natürlich wie immer zunächst bei der Wikipedia schlau machen, oder aber die Dostojewski-Website des Autors zu Rate ziehen.

Über den Autor

Apropos: Da wir mit diesem Werk wieder einmal die ausgetretenen Pfade des Literaturbetriebes verlassen, sollte ich unbedingt auch noch drei oder vier kurze Sätze über den einem breiten Lesepublikum vermutlich wenig bekannten Autor von Dostojewski und die Liebe vorausschicken.

Klaus Trost, Jahrgang ’65, ist im brandenburgischen Strausberg bei Berlin ansäßig. Er sagt von sich selbst, er sei „nicht vom Fach“, beschäftige sich allerdings seit gut dreißig Jahren aus persönlichem Interesse mit dem russischen Schriftsteller. Außerdem und wie schon gesagt ist Trost Betreiber von www.dostojewski.eu, einer umfassenden, informativen Webseite über den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski. Seine aktuelle Dostojewski-Biografie hat er im Selbstverlag bei der Hamburger Tredition GmbH herausgebracht.

Das Gerüst der Abhandlung

Ich bin dem Autor übrigens äußerst dankbar dafür, dass er nicht einfach so in medias res springt. Vielmehr gelingt es ihm, in einem nur vierseitigen Prolog, eine knappe aber umso übersichtlichere Zusammenfassung der historischen Rahmenbedingungen abzuliefern:

Über die Regentschaften der Zaren Nikolaus I. und Alexander II., die in die Lebenszeit Dostojewskis fielen. Die Hinweise auf die Todesdaten von Napoleon und Goethe sowie Aufstände von Petersburger Eliteregimentern. Europäische Begleitereignisse. Lebensumstände der russischen Landbevölkerung. Attentate und Anarchie …

Diesem geschichtlichen Abriss folgt ein knapp dreißigseitiger Überblick zu Dostojewskis Leben. Nach diesen Basisinformationen fühlt sich die Leserschaft gut vorbereitet auf die Einzelkapitel zum Thema des Buches. Denn von Anfang an hat man das Gefühl, gut begleitet in ein Thema einzutauchen, das zunächst schweres Terrain zu versprechen scheint. (Zumindest für solche Leser wie mich, die keine unmittelbaren Berührungspunkte zu Dostojewski haben.)

Zum Gerüst der Biografie gehören außerdem die umfangreichen Quellenbelege, auf die bereits ab dem Abriss von Dostojewskis Leben verwiesen wird: Insgesamt 442 akribisch zusammengetragene Fußnoten, die auf satten 18 Seiten in den Anmerkungen aufgelistet werden.

Die umgekehrte Blickrichtung

Noch vor diesen Anmerkungen finden sich weitere 30 Seiten, die sich unter der Überschrift Reprise mit den Kurzbiografien der wichtigsten Frauen in Dostojewskis Leben befassen. Das heißt, von 418 Buchseiten bleiben rund 300 – oder rund 70 Prozent des Gesamtumfangs – für die Frauenbeziehungen im Leben des berühmten Literaten.

Dostojewskis Frauenbeziehungen

Um es vorab zu sagen: Viel Glück war dem russischen Schriftsteller in seinen Beziehungen nicht beschert. Denn von unansehnlichem Äußeren und einem in der Öffentlichkeit geradezu autistisch anmutenden Auftreten behindert war Dostojewski alles andere als ein Don Juan. Und so hält er selbst auch in einem Notizbuch einen pessimistischen Leitsatz fest:

Glück besteht nicht im Komfort, Glück muss mit Leiden erkauft werden. Der Mensch ist nicht zum Glück geschaffen. Der Mensch verdient sich sein Glück immer nur durch Leiden.

(Seite 204)

Kindheit und Jugend Dostojewskis wurden durch seine Mutter Maria und das Kindermädchen geprägt. Aus dieser Zeit stammen auch das patriarchalische Rollengefüge und Frauenbild des Schriftstellers, eine demutsvolle Aufopferung der Frau gegenüber ihrem Mann, „die Dostojewski zeitlebens von den Frauen erwartete und glorifizierte“.

Auf dieser Basis begibt sich Autor Trost nun auf eine chronologisch aufgebaute Reise durch die Frauenbeziehungen Dostojewskis.

Schiffbruch auf der ganzen Linie?

Liest man sich durch die fünfzehn oder sechzehn Schilderungen der weiblichen Bekanntschaften des Dichters, verdichtet sich immer mehr eine Gewissheit: Liebe im klassischen Sinne hat Dostojewski wohl nie erfahren.

In vielen Fällen glaubte er wohl nur, in verschiedene Frauen verliebt zu sein. Und umgekehrt waren diese Frauen wohl nie in ihn verliebt. Vielmehr handelte es sich oft um Mitleid mit dem vom Leben Benachteiligten, oder um Anerkennung seiner schriftstellerischen Leistung. Auffällig oft näherte sich Dostojewski solchen Frauen an, die mit seinen eigenen Bekannten oder Freunden verheiratet waren. Derartige Dreiecksgeschichten zogen den Russen offenbar magisch an, obwohl sich kaum eine seiner Angebeteten je in Zuneigung zu ihm bekannte.

Eine dieser Affairen mit einer verheirateten Frau mündete zwar nach schier endlosen Verstrickungen in Dostojewskis erste Ehe, die allerdings schon nach kurzer Zeit krachend scheiterte. Und selbst eine lange währende On-Off-Beziehung mit der Frau, der Klaus Trost immer wieder viel Raum im Buch einräumt, scheiterte an der Beziehungsunfähigkeit des Schriftstellers. Zwar muss man Apollinaria „Polina“ Suslowa wohl als engste Frauenbeziehung Dostojewskis einordnen. Aber selbst mit ihr gelang ihm keine andauernde Partnerschaft.

Ihre Liebe scheiterte nicht zuletzt an zu großer Liebe beider zu sich selbst. Wenn es eine ebenbürtige fruchtbare Wechselwirkung der Gefühle zueinander gab, bestenfalls in wenigen Momenten.

(Seite 221)

Sexualität

Hinsichtlich Dostojewskis Beziehung zu seiner Polina flicht der Autor eine der seltenen Passagen mit sexuellen Hinweisen ein. Über sein Vorgehen bei der körperlichen Liebe heißt es auf Seite 228:

Für ein rücksichtsvolles, einfühlsames Agieren beim Liebesakt spricht wenig bis gar nichts bei dem konvulsiven Dichter. Durch diese Form beleidigender Egozentrik trug Polina beim Einstieg in die intime Erfahrungswelt einige psychische Malaisen davon.

Ende seiner Vierziger heiratete Dostojewski dann zum zweiten Mal, nämlich seine Stenografin Anna Grigorjewna Snitkina. Dass es in partnerschaftlicher oder sexueller Hinsicht mit Anna besser gelaufen wäre als mit seiner ersten Frau oder mit Polina, ist nicht anzunehmen. Obwohl einige metaphorische Phrasen im Briefwechsel des Ehepaares, die Klaus Trost ab Seite 334 der Biographie aufführt, vermuten lassen, dass Dostojewski seiner Frau spät nachts durchaus regelmäßig noch „eine schöne gute Nacht gewünscht“ haben könnte.

Ehe als Komplettierung

„Sie war einverstanden und jetzt sind wir verheiratet.“

Liebe auf den ersten Blick à la Dostojewski.

Keine ellenlangen, flammenden Tiraden. Keine Verzücktheit über den wahrgewordenen Wunsch, eine Lebensgefährtin gefunden zu haben. Flapsige Wortkargheit bestimmte den Ton. Er war zufrieden, aber nicht verliebt.

(Seite 263)

Zu den eindringlichsten Passagen der gesamten Biografie zählt aus meiner Sicht unbedingt die Schilderung der Zeit, in der Dostojewski bereits mit Anna verheiratet war, aber dennoch erneut einen Briefwechsel mit seiner ehemaligen Geliebten Polina aufnahm. Einen Briefwechsel, den seine Ehefrau durch heimliches Mitlesen der Korrespondenz misstrauisch und furchtsam begleitete.

~

Zu Beginn des Textes noch verhalten, doch gegen Ende der Biografie schließlich unverhohlen, zeichnet Trost das Bild einer monströsen Gestalt. Fjodor Michailowitsch Dostojewski muss ein unverbesserlicher Egomane gewesen sein, der zumindest in Sachen Liebe zwischen manischen und depressiven Phasen dahinschlingerte. Sein grundsätzlicher menschenverachtender Umgang mit Frauen, die er als die seinen betrachtete, mag dem patriarchalischen Weltbild des neunzehnten Jahrhunderts insbesondere in Russland entsprochen haben. Aber die egozentrische Verantwortungslosigkeit, mit der sich Dostojewski seinen Pflichten als Partner, als Ehemann und als Familienvater entzog, lassen wenig Sympathie übrig für den bedeutenden russischen Schriftsteller.

Besser fällt das Urteil über den Mann auch dann nicht aus, wenn man den (unbewiesenen und weithin bestrittenen) Verdacht berücksichtigt, Dostojewski könne das eine oder andere Mal minderjährige Mädchen missbraucht haben.

Erfolgsrezept

Angesichts der dramatischen Erfolglosigkeit Dostojewskis in Sachen Liebe läuft die Leserschaft durchaus Gefahr, selbst in Depressionen zu verfallen. Hier aber greifen die erzählerischen Fähigkeiten des Autors Klaus Trost. Ihm gelingt das Kunststück, einerseits eine wissenschaftliche Arbeit abzuliefern, in der es von Zitaten und Fußnoten nur so wimmelt; andererseits jedoch einen Schreibfluss beizubehalten, der den Leser bei der Stange hält.

Ich mag Trosts sehr genaue Diktion, seinen Satzbau, der manchmal ein wenig altertümlich anmutet, aber gerade dadurch einen Sprachwitz einstreut, der Unterhaltungswert besitzt. An manchen Stellen konnte ich nicht umhin, solche Ausdrucksperlen noch ein zweites oder drittes Mal nachzulesen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Klaus Trost hat es geschafft, meine Konzentration und meine Neugier zu einem Thema aufrecht zu erhalten, das nicht gerade eines meiner zentralen Interessengebiete darstellt.

Besonders beeindruckt hat mich die herkulische Aufgabe, der sich der Autor gestellt haben muss; nämlich akribisch die gesamte Korrespondenzen Dostojewskis und seines Umfeldes sowie große Mengen an Sekundärliteratur zu studieren, zu interpretieren und in Zusammenhang zu bringen. Das ganze Werk lässt erheblichen wissenschaftlichen Eifer durchscheinen.

Doch im Übrigen darf ich hier auch nicht den Hinweis vergessen, dass die gezeichneten Frauenportraits von Katja Wilhelmi ihren Teil dazu beigetragen haben, den Überblick zu behalten und Dostojewskis Schlingerkurs Gesichter zur Seite zu stellen.

~

Fazit:

Dostojewski und die Liebe war beileibe keine einfache Lektüre; aber eine lohnende. Wer sich für die russiche Schriftstellerikone interessiert, kommt an dieser speziellen Biografie gewiss nicht vorbei. Aber auch für solche Leser¦innen, die sich grundsätzlich für Leben, Liebe und Partnerschaft im neunzehnten Jahrhundert interessieren, stellt Klaus Trosts Arbeit der besonderen Art eine lohnende Lektüre dar.

Deshalb wundert es mich auch gar nicht, dass mein Algorithmus zur Vergabe von Wertungssternen drei richtig dicke Sterne für Dostojewski und die Liebe ausgespuckt hat.

Klaus Trost: Dostojewski und die Liebe

Tredition GmbH, 2020

Ich bedanke mich herzlich beim Autor und bei der Tredition GmbH für das zur Verfügung gestellte Rezensionsexemplar

* * * * *

Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)