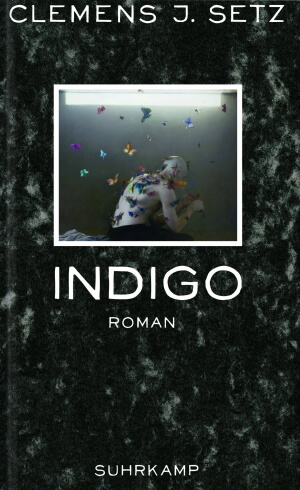

Nach Buchpreisverleihungen sehe ich mir gerne auch die Shortlists an mit den Autoren und Texten, die es eben mal so nicht geschafft haben. In diesem Jahr sprang mir dabei der Roman Indigo von Clemens Johann Setz ins Auge. Zum einen faszinierte mich seine ungewöhnlich aufwändige Aufmachung, von der noch zu sprechen sein wird. Zum anderen rief der Romantitel Erinnerungen an Zeiten der Neunzigerjahren in mir wach, in denen ich mich begeistert über den abgehobenen Esoterik-Hype um die Kinder mit der blauen Aura, die sogenannten Indigo-Kinder, amüsierte. Diese Idee, verhaltensauffällige Kinder als den „neuen Menschenschlag“ zu feiern, womöglich sogar als Außerirdische, ließ mich vor Freude über den menschlichen Erfindungsreichtum jubilieren.

Sagte ich schon, dass ich eine geheime Schwäche für wissenschaftlich unhaltbare, aber mit missionarischem Eifer vorgetragene Theorien habe? Über die wahnwitzigen Statements der Kreationisten etwa gerate ich immer wieder in Verzückung. Es bedarf sicher ungeheuer viel Enthusiasmus‘ und Erfindungsreichtums, um solchen Irrsinn mit echter Überzeugung zu vertreten. Aber ich schweife ab. – Clemens Setz, Träger des Georg-Büchner-Preises 2021 und Autor von Indigo, ist nach eigenen Angaben¹ fasziniert von Verschwörungserzählungen. Doch er zieht deutlich Grenzen in seiner persönlichen Realitätsvorstellung.

Über die Romangeschichte

Clemens Setz baut auf der Idee der Indigo-Kinder auf. Bei ihm sind die „Dingos“ allerdings keine Übermenschen sondern verschrobene Sonderlinge, die ihre Mitmenschen körperlich krank machen, sobald sich diese innerhalb der „Zone“ eines Dingo aufhalten. Wer Indigo-Kindern zu nahe kommt, leidet an migräneartigen Kopfschmerzen und Übelkeit, Geschwüren, Erbrechen und Durchfallerkrankungen. All diese Symptome klingen jedoch schnell ab, sobald man sich aus der Dingozone entfernt.

Setz schreibt seine Geschichte aus verschiedenen Erzählwarten, einmal aus der Sicht des „ausgebrannten“ Dingos Robert Tätzel und zum anderen aus seiner eigenen Warte. Hier durchbricht der Autor die übliche Perspektive, indem er die Rolle des Schriftstellers auflöst und plötzlich selbst als Romanfigur Clemens Setz in der Rolle eines Hauptdarstellers auftritt, dem Mathematiklehrer an einer Indigo-Schule.

Der Roman wirkt aus mehreren Gründen äußerst verstörend. Zum einen erhält die offenbar fiktive Geschichte durch den Auftritt Setz‘ den Anstrich einer Tatsachenbeschreibung, einer Art Tagebuchdokumentation eines überforderten, zum Scheitern verurteilten Zeitzeugen. Der Clemens Setz im Roman versucht ohne Erfolg, die Hintergründe zum Umgang mit Indigo-Kindern zu verstehen, und verfällt schließlich dem Wahnsinn.

Das Geheimnis der Indigo-Kinder

Das gleiche Schicksal droht übrigens auch der Leserschaft, wenn sie zu ungeduldig versucht, dem Geheimnis dieser Kinder auf die Spur zu kommen. Woher kommen sie? Warum behandelt alle Welt Dingos wie toxischen Sondermüll? Eine der weniger schmeichelhaften Bezeichnungen für einen Dingo lautet „septische Sau“.

Und was passiert mit ihnen, wenn sie erwachsen werden? Alle Fragen, die der Mathematiklehrer Setz sozusagen im Namen der Leser stellt, werden ausweichend beantwortet: „Sie wissen doch, wie das ist …“, lauten die Antworten üblicherweise. Oder: „Haben Sie das denn noch nicht verstanden?“

Noch nie zuvor habe ich in einem Roman so viele unvermittelt abgebrochene Dialogsätze vorgefunden. Beim Lesen verzweifelt man schier an der Geheimniskrämerei der Eltern, Erzieher und Nachbarn der Dingos. Die Dialoge sind geprägt von einer unausgesprochenen Komplizenschaft, von unverständlichem und völlig unbegründetem Vertrauen unter den Betroffenen und von Ausweichmanövern in allen entscheidenden Situationen.

Vollständig bizarr wird der Plot, als Setz zuletzt auf der Suche nach dem Verbleib der Indigo-Kinder, die irgendwann „reloziert“ wurden – was auch immer mit diesem Begriff gemeint sein soll –, in Brüssel einen gewissen Ferenc aufsucht. Dieser scheint hinter dem Verschwinden von Dingos zu stecken. In seinen Aufzeichnungen schreibt der Autor/Protagonist davon, wie ihn dieser Ferenc in absurde Szenerien Hieronymus Bosch’scher Dimensionen stürzt. Es tun sich Abgründe auf, die jedoch ebensowenig aufgeklärt werden, wie die Geschehnisse zuvor. Der Leser begleitet Setz durch einen immer unerträglicheren Albtraum. Die Lektüre des Buches ist an diesem Punkt kaum mehr durchzuhalten.

Als Kontrapunkt zum Horrortrip des Clemens Setz tritt immer wieder der ehemalige Indigo Robert Tätzel auf. Tätzels Schreckenswirkung auf seine Umgebung ist offenbar verflogen, er ist „ausgebrannt“, wie es heißt. Er führt ein scheinbar normenkonformes Leben mit Freundin und Bekannten, doch der Schein der Oberfläche trügt. Der junge Mann, ein ehemaliger Schüler von Clemens Setz, ist hochgradig paranoid, kann seine Emotionen nur durch Psychopharmaka und aggressive Ersatzhandlungen in den Griff bekommen. Er lebt offenbar in einer Parallelwelt; immer wieder ist von beobachtenden Augen, den sogenannten „iBalls“ die Rede, die Robert allerorten zu sichten glaubt und die bei mir sofort Assoziationen zu George Orwell wach riefen.

Wirkung der Geschichte

Weder die Auszüge aus Roberts Leben noch Rückblenden in die gemeinsame Vergangenheit Tätzels und Setz‘ am Helianau-Institut, einer Art Sonderschule für Indigo-Kinder, vermögen Erleuchtung in die beklemmende Erzählung zu bringen. Und auch die immer wieder vom Autor eingestreuten (nicht belegten) Literaturzitate, die die Existenz von Indigo-Kindern in früheren Zeiten bestätigen sollen oder könnten, schaffen bestenfalls den Eindruck von Authentizität jedoch keinesfalls Erklärungen.

Der Roman hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Bei mir provozierte er ungeordnete, diffuse, aber durchwegs ungute Gedanken an die Diskussionen um ADHS, an die Odenwaldschule und womöglich gar an bestimmte Vorurteile gegenüber dem Waldorfschulsystem. Indigo hat mich ziemlich hilflos in die Wirklichkeit zurückentlassen, allerdings mit dem untrüglichen Wunsch, mich noch einmal mit der Lektüre zu befassen. Und ich bin sicher, dass ein zweiter Durchgang ganz andere Empfindungen in mir wachrufen wird.

Über die Gestaltung

Auf einen Schutzumschlag verzichtet der Verlag. Der Bucheinband besteht aus einem melierten, grauen Hintergrund, der in seiner Struktur und Farbe an Filz erinnert. In hartem Kontrast zu diesem Hintergrund steht die weiße, serifenlose Prägeschrift, mit der Titel, Autor und Verlag auf die Vorderseite sowie drei knappe Kritiken auf die Rückseite gestempelt sind. Der klaren, schnörkellosen Schriftgestaltung steht eine Hochglanzfotografie zur Seite, die eine rätselhafte Szenerie zeigt; einen farblosen Männertorso, der von bunten Schmetterlingen umflattert und beklettert wird, die offenbar aus einer strahlenden Lichtquelle auf ihn herabsegeln. – Das Buch kann man endlos ansehen und zwischen den Händen drehen und wenden.

Dem Romantext gibt der Autor eine zusätzliche Dimension mit auf den Weg, die E-Book-Reader nicht ohne Weiteres abbilden können. Setz wählt nämlich abhängig von der Erzählsituation unterschiedliche Schriftlayouts. Der Roman beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis (Kapitelübersicht), die in Handschrift abgedruckt ist. Es folgt ein Brief an den Protagonisten, der in Schreibmaschinenschrift gesetzt ist. Danach entwickelt sich die Handlung in einer handelsüblichen Serifenschrift, die im Großen und Ganzen wohl über neunzig Prozent des Buches ausmacht. Auf Seite 80 des Werks stößt der Leser jedoch plötzlich auf einen zweiseitigen Einschub aus einem historischen Text, der in Frakturschrift gesetz ist:

[…] Das Kindlein wurde in der Folge das Kometen-Kind genannt und wuchs bei fürsorglichen Nonnen in einem gesonderten Bezirk auf. Merke: Es ist ein Glück, daß man in manchen Fällen nicht zuerst nach dem Priester, sondern nach dem Arzte schicken lässt. So ist die Stadt Bonndorf im Jahre des Kometen 1811 vor einer Ankunft des Leibhaftigen bewahrt worden. […]

Einmal abgesehen davon, dass ein Großteil der Leserschaft weder mit der unleserlichen Handschrift des Inhaltsverzeichnisses noch mit Frakturschrift zurecht kommen wird, muss man wohl einräumen, dass solche Gestaltungsmerkmale äußerst ansprechend wirken. Ich wundere mich, dass Buchverlage diese einzigartige Chance, ihre Papierprodukte von elektronischen E-Book-Varianten abzusetzen, nicht häufiger nutzen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich dadurch noch ganz andere Käuferschichten ansprechen ließen. Ob der Suhrkamp Verlag mit Indigo eine Vorreiterrolle in diese Richtung übernimmt?

~

Fazit:

Damit lange ich bei der Wertung des Romans an. Ich vergebe bei jeder Buchbesprechung Sternchen. Null bis fünf an der Zahl. Der Roman von Clemens Setz bringt mich an die Grenzen meines Wertungssystems: Habe ich Indigo mit Vergnügen gelesen? Keinesfalls. – Habe ich aus der Lektüre etwas Positives mitgenommen? Nein. – Hat mich der Roman denn wenigstens beeindruckt? Sogar immens!

Deshalb bleibt mir nach meinen eigenen Maßstäben nichts anderes übrig, als für Indigo vier von fünf möglichen Sternen zu vergeben. Betrachtet das als Empfehlung. Lest das Buch! Unbedingt. Und bildet Euch Euer eigenes Urteil, das ziemlich sicher von meinem meilenweit entfernt liegen wird.

Clemens J. Setz: Indigo

Suhrkamp Verlag, 2012

* * * * *

Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)

Fußnote:

¹ — ZEITonline Interview (Luise Glum), „Und alle anderen sind dumme Schafe“, 2022