Vier Jahre nach seinem letzten Skandalroman, La Noia, konfrontierte uns Alberto Moravia mit einer Tagebucherzählung, deren deutscher Titel Inzest endgültig die Wogen der Empörung über dem italienischen Schriftsteller zusammenschlagen lassen hätte können: Der gutsituierte Francesco verliert darin die Lust an seiner faden Ehefrau Cora und wendet sich anstelle ihrer Gabriella zu, der heranwachsenden Tochter seiner Frau. – Inzest? Ein Tabuthema, das nach Paragraf 173 des deutschen Strafgesetzbuches damals wie auch heute noch strafbar ist. Doch Gemach, liebe(r) Leser¦in, weder ist Gabriella leibliche Tochter Francescos, noch traut sich der Mann, tatsächlich übergriffig zu werden. Die Geschichte handelt also von einem Gedankenexperiment eines frustrierten Mittvierzigers.

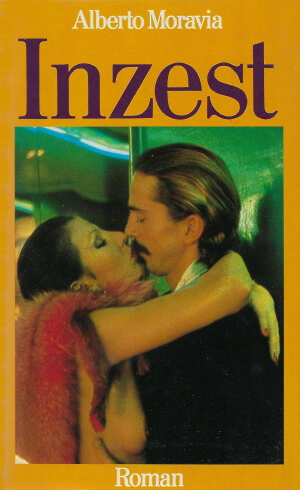

Auf die Idee, den italienischen Originaltitel L’attenzione – also die „Aufmerksamkeit“ oder „Hinwendung“ – unverblümt mit „Inzest“ ins Deutsche zu übersetzen, konnte nur ein Verleger kommen, der seine Verkaufszahlen in die Höhe treiben wollte. Ob das damals vor sechzig Jahren funktioniert hat, weiß ich nicht. Heute jedenfalls ist Inzest aus deutschen Verlagsprogrammen verschwunden. Wenden wir uns also einmal ohne Vorverurteilung dem Tagebuch Francescos zu.

Das Tagebuch

Da haben wir es wieder, Alberto Moravias Standardmotiv: Mann (mit Geld) heiratet Frau (ohne Geld). So war das schon beim Konformisten, als Marcello seine betuliche Giulia ehelichte; ebenfalls aus sozialromantischen Gründen. Oder beim Heiratsantrag Dinos an Cecilia in La Noia, der sich damit lediglich von seiner gefährlichen Leidenschaft für sein Mädchen befreien wollte. Oder bei Die Römerin, wo sich Mino an Adriana zu binden anschickte, ohne es je wirklich zu wollen. Und nun ist es also dieser Francesco, der die einfache Näherin Cora heiratet, weil er „das Volk als einzigen Bewahrer des Echten“ (Seite 9) betrachtete. In den anderen Romanen Moravias enden solche Beziehungen durch äußere Einwirkung, bevor sie scheitern können. Aber in Inzest beginnt die Geschichte eben genau damit: mit dem Scheitern einer schlecht überlegten Ehe:

Verheiratet mit einer Frau, die älter war als ich, doch mir nun eine Fremde; unter einem Dach mit einem Mädchen, das nicht meine Tochter war; ohne Zutrauen zu den Dingen die mir wichtig erschienen waren.

(Seite 16)

Substitute

Cora und Francesco Merighi arrangieren sich. Sie bleiben in der gemeinsamen Wohnung, allerdings getrennt lebend. Francesco betäubt sich zunächst mit jungen Prostituierten, bevor er als Reiseberichterstatter zu arbeiten beginnt und sich von da an – über gut ein Jahrzehnt hinweg – überwiegend in fernen Ländern aufhält.

Als der Mann eines Tages wieder einmal nach Rom zurückkehrt, erfährt er aus einem anonymen Brief, dass seine Frau eine Kupplerin ist und sechs Jahre zuvor sogar die eigene Tochter Männern zuzuführen versucht hatte. Francesco spricht seine Stieftochter darauf an, und das junge Mädchen bestätigt den Vorwurf. Von da an ist nichts mehr wie zuvor.

Wir befinden uns jetzt Anfang der Sechzigerjahre, also sozusagen in Echtzeit zur Entstehungszeit des Romans. Mittlerweile ist Gabriella, die im Roman stets mit ihrem Spitznamen Baba angesprochen wird, zwanzig Jahre alt. Schon bei ihrer ersten Begegnung nach zehn Jahren Entfremdung entgleist Francesco, zumindest in seinen Gedanken:

Wäre nicht der Gedanke oder, genauer gesagt, das Wort „Inzest“ gewesen, ich hätte Baba nicht begehrt. […] Meine Begierde hatte sich an einem Wort entzündet, war daher von Grund auf verfälscht, besonders wenn man bedachte, daß Baba und ich nicht wirklich Vater und Tochter waren.

(Seite 55)

Das lange Warten

Und so warten wir also, die gespannte Leserschaft, was denn nun geschehen mag auf den immerhin 210 Buchseiten, die nach dieser Szene noch vor uns liegen. Wir blättern von Seite zu Seite und warten, dass Francesco endlich diesen Pseudoinzest Wirklichkeit werden lassen möge. Oder aber sich von seiner verwirrten Leidenschaft lösen möge. – Wir sind langmütiger als Becketts Vagabunden Wladimir und Estragon, die vergebens auf ihren Godot warteten.

Aber das ist eben Moravia. Er erzählt von den Möglichkeiten, von Verwirrung, von Rückzugsgefechten; ohne auf die Spannung im Publikum Rücksicht zu nehmen. Francesco spricht von dem „verworren dumpfen Gefühl für Baba“, das ihn beherrscht. Er liest im König Ödipus. Er halluziniert davon, Cora die Kupplerin könne ihm ihre Tochter Baba anbieten. Schließlich steigert er sich in eine Fantasieszene hinein, in der er Baba entkleidet.

Francesco nimmt uns auch mit auf Ausflüge: ins Tierheim, wo er für Baba einen Hund kauft; in Coras Puff, wo er Dirnen und Freier belauscht. Und immer, immer wieder erinnert er uns daran, dass er ja eigentlich einen Roman schreiben wollte, der wie ein Damoklesschwert über den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Beziehung zu seiner Stieftochter schwebt. Einen Roman, den er unerklärterweise nicht mehr schreiben könne, wenn er Baba zu seiner Geliebten machte. Aber wir sind ja geduldige Leser¦innen und wälzen weiter und immer noch weiter.

Am Ende dann doch noch?

Nein, die Beziehung zwischen Baba und Francesco kommt nicht voran. Nur einmal spricht das Mädchen offen aus, wie es über die Begehrlichkeit ihres Stiefvaters denkt:

„Man soll schlafende Frauen nicht anschauen. Das ist gefährlich“ […] „Zwischen uns – das spüre ich seit langem – ist eine Aussprache fällig. Also gut, ich geb’s zu, du gefällst mir, und auch ich scheine dir nicht zu mißfallen. Schön. Aber wir sind nun einmal Vater und Tochter, und so soll es auch bleiben, unbedingt. Verstehen wir uns?“

(Seite 203 f.)

Zwar kommt es dann auf Initiative Babas hin auf Seite 258 tatsächlich zu einem intimen Kuss in einem dunklen Treppenhaus. Doch der nimmt ein jähes Ende und findet auch später keine Fortsetzung. – Ohnehin ist in diesem Tagebuch nie zweifelsfrei klar, was tatsächlich geschieht, was womöglich Traum ist, oder was der Autor Francesco selbst im Nachhinein als Erfindung klassifiziert.

~

Eigenheiten

Dass Moravia sein Romanpersonal gerne mit bewährten Biografien ausstattet, darauf habe ich hier schon oben im dritten Absatz hingewiesen. Doch das Faible des Autors, öfter auf den gleichen Menschentypus zurückzugreifen, gilt auch für seine Sprachbilder.

In La Noia etwa lässt er Dino über seine Idee, Cecilia heiraten zu wollen, auch wenn er sie gar nicht liebte, sagen: „Das war, als stecke man sein Haus in Brand, um sich eine Zigarette anzuzünden.“ (La Noia, Seite 323)

In Inzest verwendet Francesco seine Entscheidung, gegen seine eigene politische Überzeugung für eine konservative Zeitung zu schreiben, das gleiche auffällige Sprachbild: „[Das] machte mich jenem Mann vergleichbar, der seine Wohnung in Brand steckt, um eine Zigarette anzuzünden.“ (Inzest, Seite 6)

Eine weitere Besonderheit vieler, wenn nicht aller Romangeschichten Moravias besteht in seinem Hang zur obszessiven Befragung durch den Protagonisten. In meinen bisherigen Besprechungen habe ich diese Beobachtung noch nicht erwähnt. Doch detektivisch anmutende Verhörszenen sind feste Bestandteile seiner Romane. So unterzieht auch Francesco vor allem seine Ehefrau und die Stieftochter viele Buchseiten füllende Befragungen.

~

Diese Buchbesprechung ist Teil meiner Retrospektive im Sommer 2022. Wem sie gefallen hat, wird vielleicht auch meine anderen Rezensionen zu Alberto Moravias Romanen lesen wollen.

Fazit:

Mit Inzest hat Alberto Moravia eine merkwürdige Erzählung abgeliefert. Der Protagonist Francesco wollte einen Roman über sein Leben schreiben und führte deshalb Tagebuch. Dieses Tagebuch füllte er mit der Geschichte seines Begehrens nach der Stieftochter. Diese Geschichte entzündete sich im Wesentlichen in Francescos Gedanken und Träumen. Und so spielte sich in seinen Tagebucheinträgen tatsächlich nichts ab. Zuletzt erklärt Francesco zwar sein Romanprojekt für gescheitert, entschließt sich allerdings, das Tagebuch direkt zu veröffentlichen. Natürlich nicht, ohne uns, seiner Leserschaft, mitzuteilen, dass „es möglich ist, neben romanhaften Romanen auch solche Romane zu schreiben, in deren Verlauf nichts geschieht“ (Seite 307).

Wer sich Skandalöses erhofft hat von Inzest, Tabuloses, gar Strafbares und gesellschaftlich Verfemtes, wird ganz sicher enttäuscht. Es handelt sich mitnichten um eine italienische Version von Vladimir Nabokovs Lolita, die nur fünf Jahre zuvor erschienen war. Nur wenn eine(r) willens ist, sich in die Konfliktstürme dieses Francesco hineinzudenken und sich mit seiner Art der Bewältigung durch Erfindungen auf realer und auf Traumebene auseinanderzusetzen, die oder der wird Moravias Geschichte mögen.

Meine Entscheidung ist sehr, sehr knapp ausgefallen. Inzest bekommt mit Ach und Krach gerade mal noch drei der fünf möglichen Sterne. Hauptsächlich deshalb, weil es dem Autor dank seines plastischen Stils ein weiteres Mal geglückt ist, mich ohne Hänger durch eine Geschichte zu tragen, deren „Handlung“ mich längst hätte aufgeben lassen.

Alberto Moravia: Inzest

Verlag Kurt Desch, 1966